关注我们

当光伏电站在组件、逆变器的设备参数、发电效率、故障频率等硬性指标上“卷生卷死”的时候,其实都忽略了光伏电站作为一个发电系统,其基因禀赋并不是完全由设备决定,而是由一套最优的设计方案作为开端的。

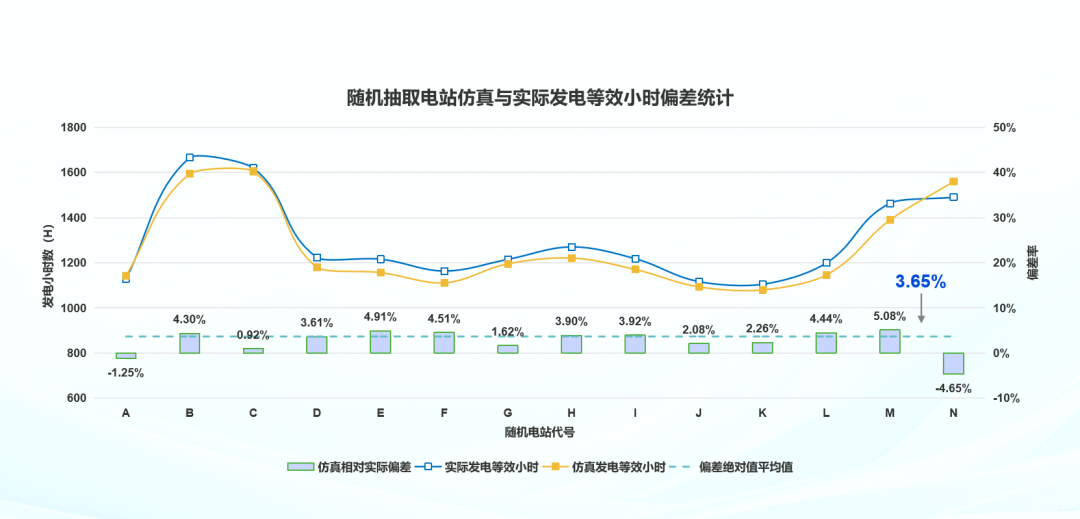

下图是若干个随机抽取的光伏电站,实际发电等效小时数与电站仿真的偏差达到了 3.65%,这意味着一个 100MW 的光伏电站,在 1300h 左右发电小时数情况下,每年有将近 500万度电 的发电偏差。

当行业在电力市场环境下,开始愈发追求每一度电的价值时,全生命周期 10亿度电 的偏差,显然与AI时代精细化发展的行业趋势相悖。

发电偏差的大小,是一座光伏电站设计方案质量的核心评价标准。但随着光伏电站建设环境的多样化,在既有的设计软件与人工经验难以支撑的情况下,发电偏差正有逐步拉大的趋势。

以山地光伏电站为例,虽然山地光伏电站在我国光伏市场应用环境相对成熟,但在传统的设计流程中,既有的仿真软件仍以 2D 为主,难以精细化模拟山地电站由于坡度带来的一些调整,进而导致光伏阵列的实际倾角、方位角偏离基准角度。有数据统计,山地电站的实际发电量与理论发电量仿真偏差率平均可以达到 6.22%。

另一个导致发电偏差逐步拉大的原因是新技术与新产品的应用。譬如柔性支架,近年来逐步兴起并在越来越多的场景下广泛应用。但在设计方案中,由于柔性支架产生较大弧垂,导致组串中每一块组件的倾角、方位角发生变化,从而带来发电失配损失。数据表明,使用柔性支架的山地光伏电站平均仿真偏差率达到了 4.81%。

当然,仿真偏差只是光伏电站建设规模快速提升与应用场景愈发多样化下的一个典型表现。

随着 “430” 的临近,有公司迎来数百个甚至上千个分布式光伏电站的设计建设工作。农户屋顶、车棚、水泥平屋顶、彩钢瓦屋顶、BIPV……每个项目特点各异,此时开发商与设计院人工设计效率低下的弊端一览无遗,仅仅是人工勘测一项工作,就足以消耗掉大部分中小型设计院的设计人力。

行业亟需更为趁手的工具来优化设计方案,引领光伏电站建设进入精准高效的发展时代。

作为新能源电站开发建设的全球领军者,阳光新能源在数十GW的项目开发经验中,已将市场痛点逐一梳理清晰,并研发了相应的智能解决方案。

譬如,为解决山地光伏电站仿真不准确的问题,阳光新能源推出了基于自研“魔方”技术平台的 iSolarSim光伏发电仿真软件。该软件已实现仿真模型从 2D 到实景 3D 的升级,能够精细模拟电站本体和周边地理环境的能量交换,提升山地等复杂场景下的光伏发电仿真精度约 3%。

除此之外,iSolarSim还与面向大型地面电站的 iSolarTool大型光伏智能评估设计软件 集成,打破国外软件垄断,实现仿真、评估、设计的闭环优化,整体提升发电量超 1%。

针对数量庞大、项目特点各异的分布式光伏项目,阳光新能源推出了 iSolarBP分布式智能设计软件,这是行业内唯一一款生成图纸即可用于施工的软件。

iSolarBP覆盖水泥平屋顶、彩钢瓦、车棚等典型工商业屋顶场景,同时具备电气一次、二次、结构、水工、运维等全专业详细设计功能,并可一键导出 51项施工图纸、101大类BOM清单,极大提高设计效率。

过往,行业普遍寄希望于单一硬件设备的性能提升来增加发电量,但事实上,光伏电站作为发电系统,在 25年生命周期 内,从仿真到设计的系统优化带来的降本增效,远高于单一设备优化。

阳光新能源的系列软件,基于多年项目开发建设经验,精准解决现有软件不够精细、人工效率低下等问题,作为研发者与使用者,在实践中更具说服力。

随着AI+时代的到来,新能源电站设计也迎来智能化工具的迭代升级,阳光新能源推出的三款光伏电站设计仿真软件,正是AI+新能源融合发展的最佳体现。